En la primavera de 1891, el elegante y confortable transatlántico “Ocean” cruza el Océano Índico, asociado con las colonias francesas en Nueva Caledonia. Sus pintorescos pasajeros, divididos en tres clases bajo cubierta, desde ricos e importantes funcionarios y terratenientes, hasta jóvenes de ascendencia modesta que viajan a colonias en busca de un futuro que la antigua Francia no podía garantizar.

En otras palabras, el barco de ultramar era una verdadera criatura zoológica, un circo con tantos actores, en el que nadie notaría la presencia de un hombre de mediana edad, con un fuerte bigote y una mirada vacía, que pasaba interminables horas sentado en la cubierta, mirando hacia el horizonte.

Sin embargo, ese personaje anónimo que ocupaba una de las cabañas modestas de la tercera clase no era un don nadie. Era un pintor admirado con el nombre de Paul Gauguin, que viajó a Tahití en busca de una redención artística, un regreso a un primitivo exótico que podría ayudarlo a encontrar una manera en la que su Arte pudiera ser limpiado. En sus propias palabras, “Occidente está podrido y cualquiera que se parezca a Hércules puede encontrar nuevas fuerzas, irse a lugares lejanos.

Y volver uno o dos años después de eso”. Sin embargo, el viaje de Gauguin no fue una odisea para el viajero.

De hecho, le ordenó al embajador que lo saludara personalmente en el puerto de Papeete, como invitado oficial del gobierno francés. Además, Papeete, la capital de Tahití, no era un paraíso tropical como podría haber sido en tiempos pasados, una ciudad exótica y misteriosa con grandes viajeros como el legendario capitán Cook. Los colonos, civiles y militares, y, por supuesto, los sacerdotes, corrompieron la ciudad con todas las costumbres de los desastres de la capital colonial.

Sin embargo, aún persiste, en ciudades más alejadas de la capital, una parte importante de los pueblos indígenas y la cultura primitiva que Gauguin estaba buscando.

Te Aa No Areois by Paul Gauguin

Te Aa No Areois by Paul Gauguin Te Aa No Areois – Paul Gauguin

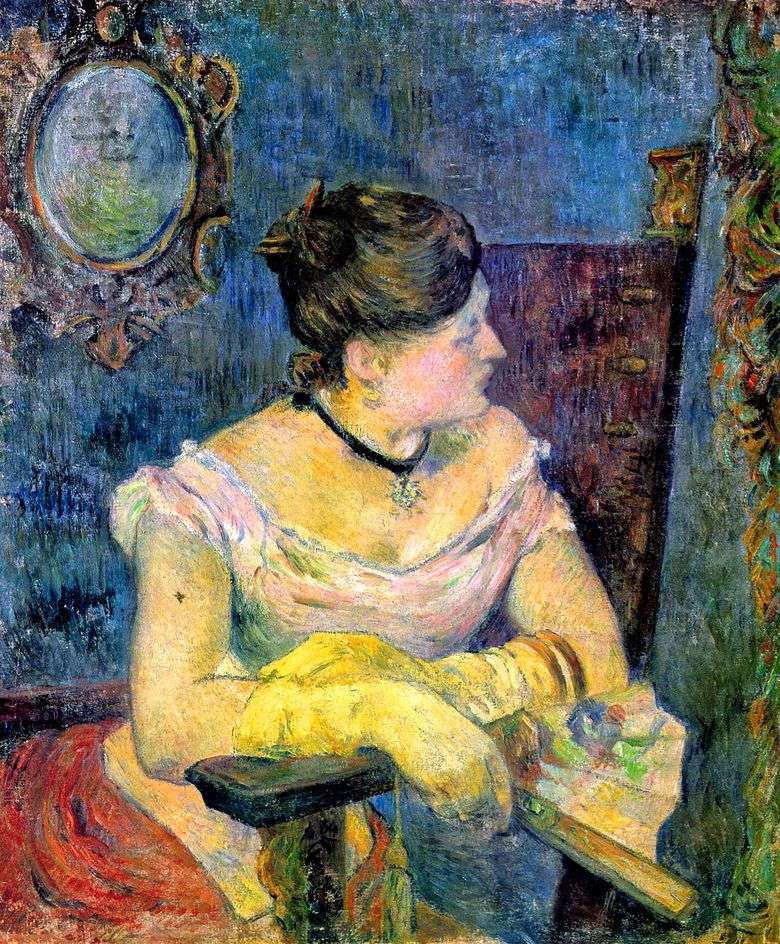

Te Aa No Areois – Paul Gauguin Retrato de Madame Gauguin en un vestido de noche – Paul Gauguin

Retrato de Madame Gauguin en un vestido de noche – Paul Gauguin Mette Gauguin en un vestido de noche – Paul Gauguin

Mette Gauguin en un vestido de noche – Paul Gauguin Bodegón con girasoles en la silla – Paul Gauguin

Bodegón con girasoles en la silla – Paul Gauguin Dos mujeres (flores en el cabello) – Paul Gauguin

Dos mujeres (flores en el cabello) – Paul Gauguin Siesta – Paul Gauguin

Siesta – Paul Gauguin Su nombre es Wahrumati – Paul Gauguin

Su nombre es Wahrumati – Paul Gauguin